生態研究與資源復育

擴大海洋資源復育場域

新北市政府委託臺灣海洋大學徐德華助理教授執行「110年度新北市政府美灩山漁港栽培漁業中間育成計畫」,在美灩山漁港設置栽培漁業中間育成設施,並採用多營養層次水產養殖(IMTA;Integrated Multi-Trophic Aquaculture)方式,結合不同營養層次的水產物種,旨在最大化減少能量損失並降低環境污染。透過這種多營養層次養殖方式,一種物種的未食用餌料與排泄物可被重新利用,轉化為其他物種的餌料、肥料與能量,實現養分循環,提高生產效率。110年度的測試物種包括虎斑烏賊、條石鯛、水晶鳳凰螺、牡蠣以及三種大型藻類(石蓴、硬毛藻、紅翎藻)等,進行多營養層次水產養殖測試。

徐德華助理教授表示,本計畫是台灣首度設立栽培漁業中間育成基地,並在110年初步試驗中取得顯著成果。試驗證實,條石鯛在箱網暫養1個月期間,活存率高達99%,生長狀況良好。配合大型海藻養殖與牡蠣吊掛,可有效減少投餵過程中的殘餌與氨氮廢物污染,並吸引天然餌料,逐步減少對放流魚隻的投餵,達到「野化」效果。同時,海藻與牡蠣也為稚魚及野生魚群提供庇護所,促進棲地營造。

考量箱網附著物增長情況與中間育成的效果,最佳中間育成時間為3至14天,並以不超過1個月為限。若放流的種苗數量較多,中間育成還可實現多批次分散的效果,避免一次性大量放流至野外。此外,「中間育成」並非以養殖為主要目的,而是為減緩魚苗在運輸過程中的緊迫壓力,並提供評估魚苗存活率的依據。

儘管計畫初期當地漁民與漁會有些疑慮,但在目睹研究團隊每日巡護與觀察放流魚種後,漁民們轉而肯定計畫的成效,並表示願意協助巡護中間育成設施與魚類。未來,計畫將進一步擴大在地居民與漁民的參與,並參考放流建議物種,提升他們的認同感與關注度,確保此中間育成場域的永續運行。

圖9-2-1,說明:美灩山漁港設置栽培漁業中間育成設施採用多營養層次水產養殖(IMTA;Integrated Multi-Trophic Aquaculture)方式

圖9-2-2,說明:於養殖池中放入種苗培養

透過「復育場域評估」、「海洋棲地營造」及「生物多樣性復育」三大策略,促進海洋生態的可持續發展。首先,在目標復育場域進行生態調查,開發深度學習技術以克服海域、天氣及環境因素的調查困難,預計在三年內完成生物相調查並達成技術辨識率50%。針對潛在復育場域進行生態環境評估,選擇符合特定條件的海域,如水深、距離天然魚礁的距離及底質特性等,經GIS圖資篩選後,協和電廠鄰近海域、和平島及卯澳灣被確定為適合投放人工魚藻礁的潛在區域。其次,以海洋大學作為陸上種原庫,設置種魚展示櫥窗、自動化循環水教學系統及藻類自動化培養系統等設施,讓集團人員參與種苗繁殖與培育流程,每年計畫培育至少1種在地原生種苗,共35,000尾,並將成熟的種苗移轉至潮間帶種苗基地進行育成。最後,依據漁業署的規範,以在地原生種苗進行繁殖,2023年計畫舉辦兩場魚苗放流活動,放流布氏鯧鰺、真鯛及條石鯛,共計10,000尾,以提升復育場域的生態資源。未來每年將選擇至少1種魚類進行放流,預計在三年內達成9場次的種苗增殖放流,共計至少45,000尾。透過這些綜合性措施,本計畫期望能有效提升海洋生態的復育能力,並為未來的可持續發展奠定堅實基礎。

圖9-2-3,說明:和平島公園魚苗復育放流

本計畫透過工作坊規劃塑膠廢棄物減量與再利用方案,並與志工團隊和當地居民合作,於貢寮區域推動環境淨化,實現綠色與永續的發展目標。計畫旨在培養大學生成為公民科學志工,深入場域進行實地教學。同時,透過與當地旅遊業者的合作,帶領大眾走入他鄉實踐公民科學,提升社會責任意識,使參與者親身體驗環境永續的重要性。

在執行歷程中,團隊發現必須進一步提升大眾對海洋生態保育的責任感,因此設計公民科學教材與教具,並訓練學生成為公民科學講師。隨後,招募青年志工深入現場,透過實際操作推廣環保理念。質化成效包括舉辦「環境密碼探險家」說明會,分享環境永續的重要性與公民科學實踐方案,並製作《環境密碼探險家》教材與採樣教具。計畫也在貢寮馬崗社區舉辦人文生態旅遊,帶領青年志工至潮間帶進行公民科學採樣與實踐活動。

最終成果方面,計畫完成「馬崗潮間帶海域生態調查」,記錄了293種水生藻類、360種原生生物及46種海洋真菌,為後續生態經營與管理提供了具體策略和保育方向,並計畫結合當地里海體驗活動,深化生態教育與保育行動。

圖9-2-4,說明:帶領學生到馬崗潮間帶參與環境密碼探險家活動,採集海水後續利用分子技術分析生態環境

建立海藻養殖基地

持續對卯澳灣的海藻資源進行調查與分析,透過與112年的數據對比,113年第一季的麒麟菜生長集中在水深2-5米處,以水深兩米處最為密集,其覆蓋率超過10%(與112年數據相近),潮間帶與水深6-8米處則幾乎沒有麒麟菜分布;位提升麒麟菜產量,海洋中心張睿昇老師持續針對麒麟菜品種進行改良集馴養,考量到既有藻場產量受限於場地與設備的限制,產能已逐漸飽和,目前已與貢寮區卯澳村吳文益里長及和美里鄭慶煌先生所持有的九孔池為基地,進行麒麟菜、海木耳與龍鬚菜的野外擴增培養,同時每月觀察稱重瞭解培養狀況。

圖9-1-5,說明:與卯澳灣鄭慶煌先生合作,利用九孔池進行海藻培養與調查分析

圖9-1-6,說明:研究設施的鋪設

建立海藻養殖基地,透過「場域固碳與碳權評估」及「碳足跡減碳產品」兩大策略,推動海洋生態的可持續發展與碳減排目標。首先,針對預計進行生物多樣性復育的在地藻種,我們將進行固碳能力分析。2023年已完成對6種大型藻類的固碳能力評估,包括2種綠藻、3種褐藻及1種紅藻。這些數據將為未來的場域復育提供依據,使我們能夠擴大估算整體場域的固碳量,並建立相關碳匯的調查與監測技術。後續計畫將把研發成果在各類講座、研討會及論壇中進行分享,旨在推動碳權的使用及達成淨零碳排放的目標。

其次,本計畫亦將針對開發的加值產品進行碳足跡評估,採用「生命週期評估方法」,涵蓋原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄回收等五個階段。2023年,我們已完成保養產品的生命週期與碳足跡產品類別規則文件的收集與分析,後續將針對所開發的產品進行碳足跡計算,以建立企業在減少溫室氣體排放方面的典範。

透過建立海藻養殖基地,我們不僅能促進海洋生態的復育,還能有效提升固碳能力,為應對氣候變遷貢獻力量。最終,這些措施將有助於實現可持續發展的目標,並為未來的生態保護與碳管理提供有力支持。

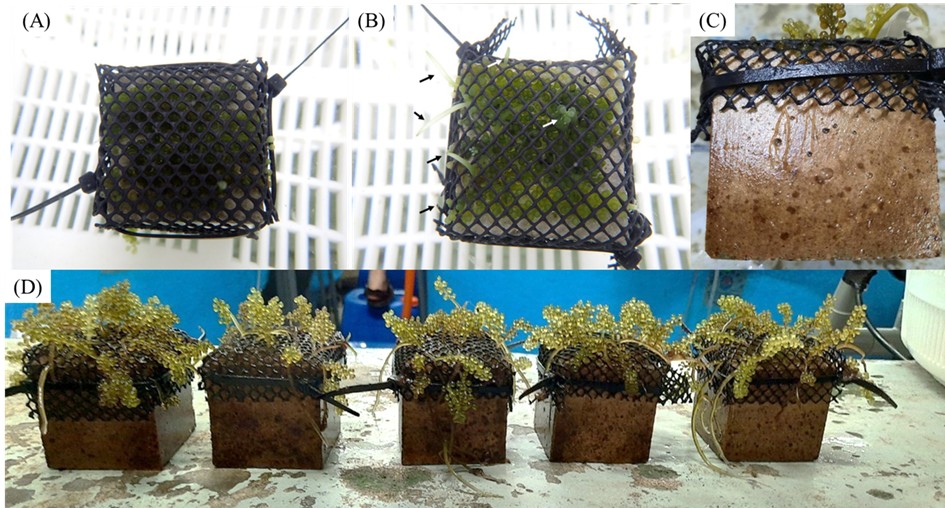

圖9-1-7,說明:長莖蕨藻培養第0天(A)、第5天(B)、第21天(C)與第72天之生長情況由(B)圖可發現,黑色箭頭為藻體匍匐莖自黑網內在外延伸長出,白色箭頭則是帶有球狀細胞的直立莖,而從(C)圖可發現,紅框內有明顯的假根生長。綜合上述情況,可說明藻體在此基質適應且生長良好